【科学評論】

宇宙誕生の謎(【時事評論】「宇宙の誕生」から採録・改訂)

2023-08-11

そもそも我々人間という存在は宇宙が誕生していなければ有り得なかった。宇宙に始まりがあったということはとても理解を超えたことであり、それ以前の「無」から「有」が生まれたことを意味する。そのことを含めて現代の宇宙論はある意味で混迷を極めており、多宇宙論やホログラフィック宇宙論が花を咲かせている。それが我々にどんか関係があるのか、と問われれば、全く意味がない、と答えざるを得ない。時間的に無限に思われる中で、我々の存在は瞬間的なものだからである。宇宙の誕生は人間の感覚や思考を遥かに超えた事象であり、人間がどう考えようが、宇宙はそれが持つ法則に従って永遠の進化を遂げていくだろう(21.6.8「新・進化論」)。本項では、宇宙論や物質論を概観し、その問題点を指摘するとともに、宇宙と人間の関わりの限界について述べたい。

人間に「宇宙の存在の意識」というものが誕生したのは古代からであろうが、その認識は宗教的理解に留まっていた。西洋で地動説というものが生まれたことで、人間の意識はガラッと替わったと言われる。地球があまたある惑星の1つであり、太陽のような恒星でさえ無限数ほどもあることが分かってきたのは近年であるが、人間が科学的に宇宙を理解し始めたことは、物質やエネルギーという存在そのものを哲学的に考えざるを得なくなったことを意味する。そして未だにその結論を我々は得ているわけではない。そのため宇宙論をここで論じることは実際上無意味であると考える。だが人間という存在が如何にちっぽけなものかということを理解することは、人間が謙虚を学ぶ良い切っ掛けになると思われる。

近代の宇宙論から始めることにしよう。20世紀に入って科学的観測や実験が深まるにつれ、それまでの物理学は量子論という極微の世界と宇宙論というマクロな世界に及ぶことになった。熱力学的考察から、一時はエントロピー理論などから物質は拡散(無秩序方向)に向かうと考えられたこともあるが、観測はそれを否定した(21.6.9「自己組織化と自己崩壊化」)。宇宙は膨張をしつつ、秩序形成の方向(宇宙の大規模構造)に向かっていることが分かったからである。やがて重力がそうした宇宙形成に大きく貢献していることが分かったが、その力の源は量子力学で説明されることになり、重量子仮説が提唱されている。重力などによる力学はニュートン(1642-1727)の時代に完成していたが、宇宙規模の力学を説明するためにアインシュタイン(1879-1955)は特殊相対性理論(1905)・一般相対性理論(1915)などを提唱した。重要な功績として物質とエネルギーの互換式(アインシュタインの式:E=mC2)を提出した。ほぼ同時期に、マックス・プランク(1858-1947)は事象の不連続性を説明するのに量子化説を唱えた(1900「放射に関するプランクの法則」)。量子論は「量子力学」とも称される時代に入った。光の最小エネルギー単位として用いられたプランク定数は、物質量としても最低と考えられ、ノムは「プランク素子」と名付けたい。これは物質とエネルギーの最小単位であると考えられる。だがその正体は未だ不明である。ノムは超弦理論(仮説)の超弦がそれに相当するのかもしれないと想像している。

量子論と相対論は相互に影響し合いながら、量子論が凌駕していくことになる。そしてそれらは宇宙が膨張しているという観測結果を説明するのに、ビッグバンと呼ばれる最初の無から有の創造があったとするガモフ(1904-1968)の概念的な「ビッグバン仮説」に集約されていく。そしてそれは特異点という最初の1点の問題に発展した。1960年代に宇宙マイクロ波背景放射が発見され、スティーヴン・ホーキングとロジャー・ペンローズが、特異点はアインシュタインの重力理論の本質的な性質であることを示したことにより、宇宙論研究者の大部分は、宇宙が有限時間の過去(138億年前)から始まったとするビッグバン理論を受け入れるようになったという。だが数学的にもこの特異点はまだ解明はされていないようであり、その後、特異点が無限に発生する可能性が指摘され、現代では多宇宙論( or「マルチユニヴァース論」)にまで発展している。

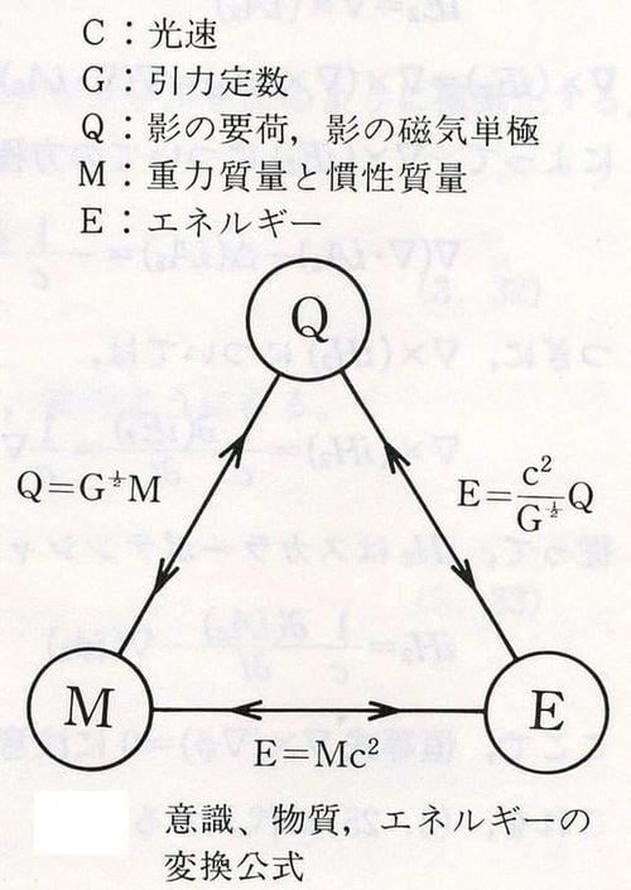

現代の宇宙物理学でも謎とされているのが、暗黒エネルギー・暗黒物質仮説である。現在の宇宙の物質全てを合算してもビッグバン理論を説明できず、この仮説を導入しないと成り立たないという。現代の理解では、宇宙全体の物質エネルギーのうち、22%が暗黒物質で74%が暗黒エネルギー、そして我々の知ることのできる物質は4%でしかないという。2013年3月、欧州宇宙機関はプランクの観測結果に基づいて、ダークマターは26.8%、ダークエネルギーは68.3%、原子は4.9%と発表している。「暗黒」という名称から分かるように、これらは観測できておらず、実験的にも予測できていないが、コンピューターシミュレーションではビッグバン仮説とよく一致するという。ノムはこれらを、猪俣修二の考え方にある「意識」を取り入れれば解決可能と考えている。以下に猪俣が発見したとする「物質・エネルギー・意識」の相関式を掲示したい。

この図に示した著書の著者・猪俣修二は、当時、通産省の電子技術総合研究所の主任研究官であり工学博士であった。専門は電気工学であるが、電磁場の研究において虚数を取り入れた数式展開をすることによって新たな数式を導いたという。1970年代からは「意識工学」という分野にこの理論を発展させ意識工学国際会議などを主宰しており、その理論は「複素電磁場理論」と呼ばれるようになった。これは虚数を取り入れて電磁場を複素化するという新しい展開であり、4次元時空を8次元時空として捉えるという革命的挑戦であった。複素化とはたとえば電場EをE=E1+iE2、磁場HをH=H1+iH2と置き換える数学上の置換操作であり、これは猪俣が「虚の世界」というものを唱えて数式に敢えて虚数部分を組み込んだことにより、全く新しい数式が導き出されたのであった。その結果、「影の世界」・「影の電磁場」・「影の電荷」などという新たな概念を生み出した。ノムはこれらが暗黒エネルギー・暗黒物質の正体なのではないかと考えている。物理量を複素化することにより、自然の対称性が明瞭になってくる。猪俣は大統一理論とは全く別な方法で電磁場と重力場を統一することに挑んだのである。その結果「存在と非存在の二重性の原則」を唱え、「影の電磁場そのものは存在はしないが、この現実世界に影響を及ぼす」と考えるに至った。また磁気単極は実の物理的実在としては存在せず、非実在の磁気単極iρmとして機能する、と主張する。

この理論の最も重要かつ注目すべき結論は、物質と意識(これは言ってみれば仮名であり、従来の「意識」という言葉の持つ全てを表しているわけではない)、そして意識とエネルギーの関係式を作り出したというのである。ノムは物理学にも数学にも疎いので、その数式展開は全く理解できないが、誰も考えなかった虚数を扱うことにより得られた数式はアインシュタインの式のように非常にシンプルであり、物質・エネルギー・意識のトライアングル関係(三角関係)を見事に表現している。そこでもし、この式が本物(?)かつ真であるとしたら、物理学の世界にどういう革命が起きるであろうか。猪俣は「意識」という言葉(それしか表現の方法がなかったのであろう)を用いたが、ノムとしては「意思」とでも名付けたい物理量である。物理学の世界に「意識」だの「意思」だのという精神的概念を持ち込むこと自体邪道なのかもしれないが、他に適当な言葉が見つからない。なぜ「意思」としたいかといえば、それが宇宙の生成に係わることだと思うからである。

ノムとしては素人ゆえに、これ以上踏み込む資格がないことから、異端とされている物理学理論の1つを紹介しておくだけに留めておく。だがもし宇宙の誕生に、「意思」というものが働いており、それが現在の宇宙のほとんどを占めているとしたら、もしかしたら大統一理論の欠陥を補うことになるのではないかと期待している。そしてこの理論は、唯物論と唯心論の衝突を解決してくれるかもしれないという期待も持っている(23.7.18「唯物的唯心論」)。

なお、宇宙と人間がどのような関わりを持つべきかについて最後に述べておきたい。人間は近代になって急激に科学知識と技術を向上させた。そしてそれは宇宙という人間にとって最後のフロンティアに挑む挑戦心を呼び起こした。ソ連のスプートニク衛星から始まった米ソの宇宙開発競争に象徴されるように、それは国家同士の名誉獲得競争になり果てた。科学者もその誘いに乗って、目的が明確でない競争に巻き込まれている。だが前述したように、人間が生存する時間は宇宙時間から比べて極めて瞬間的であり、たとえ他の惑星に到達したという痕跡を残したとしても、それも灰燼に帰するだろう。そして他の惑星に人類の種を播こうという試みも、あえなく死神の前に矢も楯も尽きるだろう。なぜならば、他の惑星の環境は人類という高等生物の生存に全く適しておらず、地球からの果てしない資源の供給無しには生存し得ないからである。

地球上の人類が生き残るかどうかの瀬戸際にあって、そのような試みに意味があるとは思えない。結局宇宙開発という大義名分は国家の名誉と存亡を賭けた競争から発したものであり、そのものに何らの意味もない(20.9.16「競争はいつ芽生え、何をもたらしたか?」)。人類は観測目的ならまだしも、他の惑星に人類の種を播こうという野望は捨てなければならないのである。生物は「適者生存の原理」からはみ出してはならない。人間もまた同じであり、人間が生き延びる最適環境としての地球を大切に守っていかなければならない。宇宙開発は膨大な予算と膨大な資源を費やして人間の生存自体を脅かす地球温暖化に貢献してしまっている。そのような愚を、一刻も早く悟らなければならないのである。

(22.9.17起案・23.7.21起筆・8.6終筆・8.7掲載・追記・8.8追記)