*003「地球温暖化による気候変動と動物大絶滅」(14532字)

(註)参照は本HPで公開した論文の場合は(*〇〇〇「・・・」)の形で番号とタイトル名を示します。現在執筆を続けている本論文の場合は(№〇〇〇「・・・」)の形で、雑論文の場合は(記〇〇〇「・・・」)の形で示します。ただし本HPの公開論文以外はまだ公開できません。

*003「地球温暖化による気候変動と動物の大絶滅」(2019.12.31起案・起筆・終筆/20.1.6公開/14532文字)

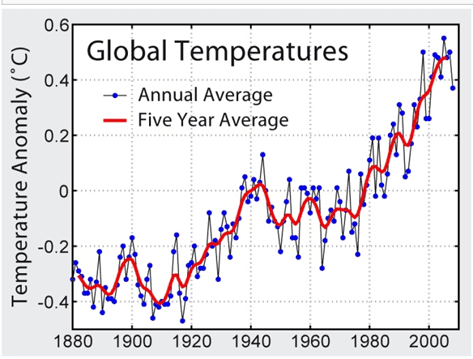

地球温暖化という現代に現れた顕著な自然現象が人為的なものであることが常識となっています。ですが一方、諸説の中には頑としてこれを認めず、反って寒冷化の途上であると主張する者もいます。そのような主張がある限り、それに反証できるような知識と説得力を持つ必要があるだろうと思いました。本項で改めて本当に地球は温暖化に向かっているのか、そうだとすればその原因は何なのか、地球の周期的気候変動のサイクルからみて矛盾はないのか、などを検証していきます。また温暖化によって将来起こる事態についても予想していきます。

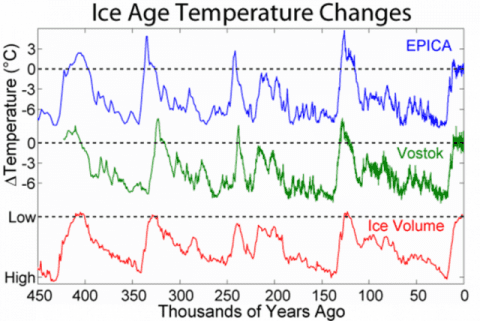

地球の地軸は太陽に対して傾いています。また太陽を回周する軌道も真円ではなく、離心率(太陽からの距離の変動)が周期的に変化しています。自転に伴う地軸の傾きも周期的に変化し、自転軸は歳差運動と呼ばれる振れを持っています。これらの物理的変動によって地球への太陽の光線量(日射量:1m2あたりのワット数で表す)は変動し、それに伴って気温変動が起こり、また様々な自然現象の変動がもたらされています。最も顕著なことは地軸の両端に近い北極・南極では日射量が最も少ないことから極寒の地となっており、赤道に近いほど自転に伴って昼夜の区別がはっきりしていることです。これらのことに気が付いたのはセルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコヴィッチ(Milutin Milanković、1879- 1958)であり、1920〜1930年代に、①地球の離心率の周期的変化・②地軸の傾きの周期的変化・③自転軸の歳差運動の3要素が地球の気候に影響を与えるという仮説を発表しました。彼はこの仮説に基づく計算式で北極や南極の氷床の規模の変化や氷河期や間氷期(温暖期)が訪れたりする年代を求めましたが、その精度はかなり高いものでした。現代ではこの仮説に基づく気候変動サイクルのことをミランコヴィッチ・サイクルと呼んでいます。離心率は10万年周期で変動しており、地軸の傾きは4万年周期で変動しています。自転周期の変動もあり、20億年前にはなんと20時間で自転していたのです。地球史ではこれらが作用して気温変動が激しく起こったと彼は考えました。だがこの仮説では説明できない変動もかなり存在し、現代の温暖化もその例外の1つと考えられています。

太陽黒点は1940年頃から現在に至るまで、ここ1150年間で最も活動的であると考えられていますが、11年周期にある中では2020年に極小期を迎えます。黒点が発生するということは太陽活動が活発であることを示しており、その周期には11年周期・22年周期・87年周期・210年周期・2300年周期がありますが、多少のずれが生じることもあります。太陽定数と呼ばれる太陽から地球にもたらされる総エネルギーは、ほぼ2cal/㎠ですが、黒点の発生数に応じて多少の変動があります。

太陽は内部の磁気流体力学的な動きとプラズマの凍結原理により発電機のようになっており、南北を貫く磁場(ポロイダル磁場)が数ヵ月単位の短時間で太陽表面に浮き上がってきます。この磁束の断面が黒点なのです。黒点が多くなるということは太陽活動が活発であることを示しています。ですが太陽活動の変動が地球に放射する日射量に与える影響は思うほど大きなものではないことが1970年代から行われている人工衛星による観測から分かってきています。

太陽にも北極・南極と呼ばれる極があり、これが反転(逆転)することがあります。地球でもこれは起こっており、数万年~数十万年の頻度で、地球と取り巻く磁場のN極とS極が反転していることが分かっています。これについて簡単に触れておこうと思います。地球の場合、360万年の間に磁場の反転が11回起きており、直近の反転は77万年前で、それはたったの100年間で完了したといいます。磁気反転には通常数百年から数千年掛かるようですが、その間に大規模な太陽風(フレア由来)が襲来すると人類の電気文明は崩壊するかもしれません。大規模フレアでは高エネルギー粒子が大量に放出されますが、これをコロナ質量放出と呼んでおり、1回の噴出で飛んでいくガスの質量は、約100億トンにも達するそうです。地球は磁気圏を持っているため直接には影響を受けにくいのですが、大規模質量放出では磁場も一緒に運ばれてくるため電波障害などをもたらすこともあります。2012年に大規模な太陽風が地球をかすめたことがNASAから発表されており、1週間ずれていたら地球を直撃したかもしれず、もし直撃すれば通信網や電力網にGPS、精密機器のスマホやパソコンなどに壊滅的な被害を及ぼし、その経済損失は200兆円に上ると予想されました。ですから磁気反転は決して歓迎したくない現象です。これが自然生態系にどのような影響を与えるかは詳しいことは分かっていません。

前述したように太陽活動は極小期を迎えていますが、それにも拘わらず温暖化は直線的に進行しており、その矛盾からして人類が放出している二酸化炭素による温暖化が地球規模、あるいは太陽系規模の自然現象を超越しているのではないかと考えられます。

②海底のメタンハイドレートが飽和点に達しバブルとなって大気中に放出される

③山火事が多発することによって二酸化炭素が増加する

④山火事による大量の粉塵が太陽光線を吸収して大気温度を上げ(地表温度は一時的に下がる)る

⑤氷河や雪原を溶かしてやはり太陽光線の吸収度を上げることによりアルベド(入射光に対する反射光の割

⑥深層海流停止は海洋による二酸化炭素貯蔵能力を減少させる

⑦海水温の上昇は二酸化炭素の溶解度を減少させるので、海洋に蓄えられていた二酸化炭素が大気中に再放

⑧気温上昇で大気中の水蒸気量が増え、それは正のフィードバックをもたらすとされる

⑨高温化によって植物の枯死・砂漠化が起こり、二酸化炭素の吸収能力が失われる

⑩深層海流停止は副次的に地域的な猛暑・極寒をもたらす

温暖化によって沼地に堆積したバイオマスが分解してメタンが発生したり、湿田からも大量のメタンが発生しますが、これは二次原因となります。海水温の上昇は海底に眠るメタンハイドレートの突沸やシベリアなどの永久凍土の崩壊に伴って起こる放出に繋がっている可能性も指摘されており、これも二次原因です。2014年11月にシベリアで発見された永久凍土の巨大な垂直の穴は、近年の温暖化によって永久凍土の下に眠っていたメタンハイドレートが崩壊したことによって作られたものであろうと考えられています(写真1参照)。このような穴は近年になって続々見つかっており、同年に発見されたロシア北部のヤマル半島のものは2012~13年頃にできたと推定され、幅30m・深さ50~70mに達するそうです(写真2参照)。

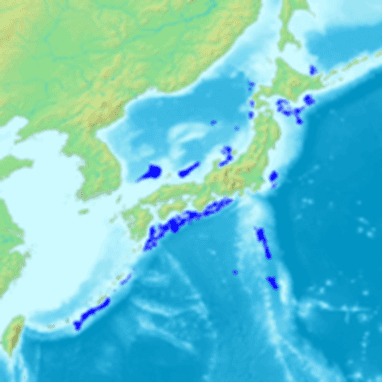

東京大学名誉教授の松本良は、地球環境の変動はメタンハイドレートの安定性に大きく支配されているとした「ガスハイドレート仮説」を提唱していますが、生物大絶滅にメタンハイドレートの崩壊が大きく関わっていると考える学者が増えてきています。2億5千万年前のペルム紀大絶滅は史上最大級でしたが、この崩壊現象が実際に起こったことで大量絶滅をより深刻なものにしたという説もあります。もし日本近海のメタンハイドレートが東南海地震によって崩壊するか、あるいは逆に温暖化によって崩壊して巨大地震を起こすかしたら、日本発の大絶滅が起こらないとも限りません。下図を見ても分かるように、南海トラフには大量のメタンハイドレートが存在しているからです。

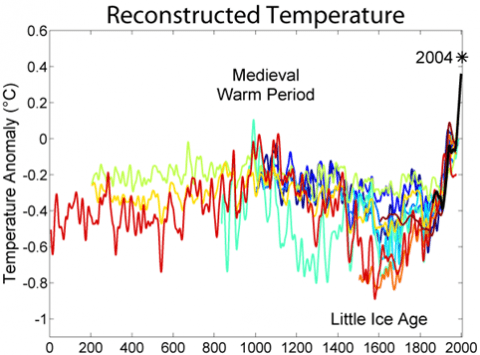

アルベドの低下ということについて考察してみましょう。アルベドについては上記で説明しましたが、太陽光の反射率のことです。地表だけでなく、雲も太陽光を反射するため、複雑な計算を要することになります。仮に地表面が雪氷に覆われている場合 (極地など) を考えると、アルベドは80%にも達します。すなわち寒冷化が起こると雪面がアルベドを上昇させることになり正のフィードバック効果をもたらします。逆に温暖化が起こると雪原や氷河が減るためアルベドは低下し、さらに温暖化を促進するのでこれも正のフィードバックを持つことになります。地球が氷河期と間氷期を繰り返しているのは、このようなアルベドの正のフィードバックが大きく寄与していると考えられています。ちなみに地球の赤道付近のアルベドは20~30%ほどです。実際地球の気温はアルベドの正のフィードバックのために大きく変動するのが普通の状態でしたが、およそ1万年前から奇跡的に安定しました。それが人類の大躍進に繋がったのです。下図でも右端のジグザグが0(現在の気温を0としている)で安定していることがわかります。ですがこれが不安定になると最高では6℃の上昇が、最低では-8℃の低下があり得ることが予想されます。

パリ協定はオバマ前政権時代の2015年12月に約190ヵ国が合意し、2016年に発効した協定であり、これほど多くの国が参加した協定は他にはありません。これより18年前には1997年12月に京都で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)で「京都議定書」が取り決められましたが、アメリカはこれに調印しませんでした。この頃からアメリカの独善主義が表れていましたが、それにはアメリカなりの国内事情があります。米国での発電量の65%が火力発電であり、内訳は35%がLNG、30%が石炭です。2008年をピーク(オバマ大統領任期:2009 - 2017年)に石炭の生産・消費が減ってきたことで炭鉱労働者には生活苦が押し寄せていました。アメリカは石炭を輸出に回しましたが、世界的需要の落ち込みから2012年以降には輸出も減っていました。石炭は発電だけでなく、粗鋼生産にも使われることから日本へも輸出されていますが、日本の鉄鋼産業の衰退もあって輸入は減っています。アジア方面に輸出するには米国西海岸における輸出港の建設が不可欠ですが、環境保護策を採っている各州の反対が予想されています。その他諸々の事情がありますが、これを新時代に合わせて技術革新していかない限り米国に将来は無いと断言できるのです。このような技術革新を怠った国はいずれも衰退したからです。日本は資源の極めて少ない国であり、近代以降はこれを求めて南方へも進出したが、結局アメリカとの戦争に追いやられ、これに敗れた結果全てをもぎとられました。そこで技術革新に全ての可能性を求め、その努力の甲斐あって技術先進国となり、また資源のない小国でありながら経済大国になり得たのです。アメリカが同様な努力を放棄して旧態依然たる産業を保護し、世界一の生活レベルを維持しようとするならば、かつてのローマ帝国と同様に崩壊を免れないでしょう。

ここで新たに希望的現象が生じてきています。それはグレタ・トゥーンベリという勇気ある一少女が突如現れたことであり、その考えに同調する多くの若者が世界中で声を上げ始めたことです(記445「グレタ・トゥーンベリの偉業」)。これは既存の概念・既存の体制・既存の思考を打ち破る可能性が人間にはまだ残されていることを証明しました。この動きが世界を大きく動かす発端になる可能性は実に大きいのです。そして世界の科学者・哲学者・政治家がこぞって新たな未知の世界を模索し始める兆候を生み出すでしょう。それは筆者にとって最大の期待であり、希望となっています。